Es waren einmal zwei Schwestern. Hübsch anzusehen, präsentabel herausgeputzt und elegant – so wie es sich für Königskinder gehört. Als die erste ihre ersten Schritte ins Leben wagte, kam sie ins Wanken, kippte links zur Seite und versank im Meer. Die zweite folgte ihr Monate später. Ihr glückte, was ihrer älteren Schwester nicht gelang. Unter dem Jubel der Zuschauer glitt sie ins Leben…

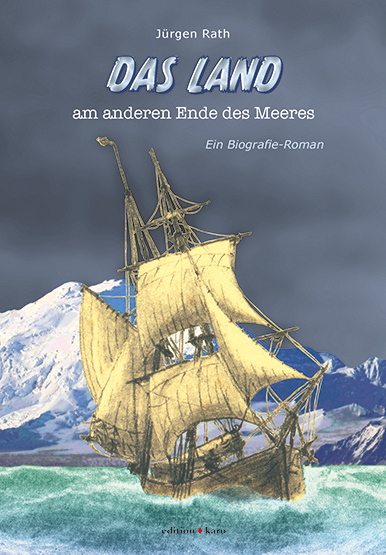

Ja, wenn die Geschichte der Schifffahrt ein Märchen wäre, so hätte sie an dieser Stelle ein Happy end. Der Stapellauf der Principessa Mafalda, benannt nach der Tochter des italienischen Königs lief im Oktober 1908 in Genua vom Stapel. Ein Jahr zuvor sank ihr Schwesterschiff Jolanda – auch nach einer Tochter von Vittorio Emmanuele III. benannt – gleich beim Eintauchen ins Mittelmeer. Mit der Principessa Mafalda sollte es möglich sein in reichlich zwei Wochen von Genua nach Buenos Aires fahren zu können. Das wollte sich kaum jemand entgehen lassen.

Während in der ersten Klasse die Überfahrt zu einer Dauerparty verkam, darbten die Massen auf den unteren Decks. Mitgebrachtes Essen wurde sparsam rationiert, während oben an Deck die Prosecco-Korken knallten. Die enorme Recherchearbeit von Stefan Ineichen führt dazu, dass man im Nu sich an Bord dieses Dampfers versetzt fühlt. Die zahlreichen Abbildungen untermalen das von ihm Geschilderte, und machen jede Seite zu einem Reiseerlebnis, das ebenso luxuriös ist wie es damals – vor hundert Jahren – gewesen sein muss.

Eine Reise über den Atlantik endet nicht mit der Ankunft im Zielhafen. Auch hier hält Stefan Ineichen so manche Anekdote parat. Wenn beispielsweise der sizilianische Autor Luigi Pirandello auf den damals unumstrittenen Star des Tangos Carlos Gardel trifft, dann vibriert die Luft im Künstlercafé der argentinischen Metropole.

Oft bleibt von den großen Schiffen der Vergangenheit nur der bittere Nachgeschmack der Katastrophe im Gedächtnis. So ist es leider auch in diesem Fall. Die Mafalda glitt nur zwei Jahrzehnte über die Wellen der Meere. Die letzte Fahrt endete abrupt vor der Küste Brasiliens. Eine Welle hatte sich selbständig gemacht und den Rumpf des Stolzes der italienischen Dampfschifffahrt beschädigt. Nur wenige Stunden nachdem der Schaden bemerkt wurde, sank das Schiff am Abend des 25. Oktober 1927 und riss mehr als tausend Passagiere und Crew in die Tiefen.

Die „Principessa Mafalda“ war als große Hoffnung für alle Beteiligten ins Leben gestartet. Für die meisten versprach das Ziel ihrer Reise ein besseres Leben. Für die Betreiber war es ein Vorzeigeobjekt. Dass dieser Ruhm nur eine kurze Zeit halten würde, war nicht beabsichtigt, vielmehr war der Fortschritt Antriebsmotor für weitere Dampfschiffe. Die Mafalda war kurze Zeit nach ihrem Stapellauf nur eines von mehreren Schiffen, die der Mafalda in Sachen Eleganz und Ruhm allerdings nicht das Wasser reichen konnten. Ob die Mafalda ohne ihr ungeheuerliches Ende noch heute so dermaßen die Gemüter bewegen würde, kann man nicht sagen. Was aber auf alle Fälle stimmt, ist die Tatsache, dass durch Bücher wie dieses die Legende niemals untergehen wird.