Zieht man eine Übersetzungs-App zu Rate, was Spatriati bedeutet, kommt man dem Kern nur sehr zögerlich nahe. Auswanderer, im Ausland lebende. In Apulien, wo Claudia und Francesco leben, nennt man so diejenigen, die nicht so recht ins Bild passen. Und Claudia und Francesco sind die idealen Aushängeschilder für diesen Begriff. Ist es bei Claudia vordergründig ihre äußere Erscheinung – allein ihr Teint und ihre Haarfarbe passen so gar nicht ins vorgefertigte Bild vom Süden – so ist es bei Francesco seine – ebenso wenig mit Süditalien in Verbindung gebrachte – Verschlossenheit.

Er ist verliebt in Claudia. Es ihr zu sagen, käme ihm aber nicht in den Sinn. Das ausgeflippte Mädchen mit den roten Haaren und der Mozzarella-Haut (farblich) sieht in ihm eigentlich nur einen Leidensgenossen. Zum ersten Mal kommen die beiden n Kontakt als Claudia Francesco eröffnet, dass seine Muter ihren Vater liebt. Und sie zusammenwohnen. Francesco hat das nicht mitbekommen. Aber so richtig wundern kann er sich nicht darüber. Er war und ist ein Einzelgänger mit eigenen Gedanken. Aber so kommt er wenigstens mit Claudia in Kontakt…

Doch die Freude währt nur kurz. Claudia hat ihren eigenen Kopf. Und ihre eigenen Ideen. Und Wünsche und Pläne. Da passt niemand mehr dazu. Schon gar nicht Francesco! Sie will raus! Raus aus Apulien, der sie erstickenden Enge. Weg, weit weg. London, vermutet Francesco. Doch bis zum Abschied dauert es noch. Claudia nimmt jede Gelegenheit zur Flucht wahr. Flucht in Gedanken. Jeden (An-)reiz zum Fliehen präsentiert sie sich selbst auf dem Silbertablett. Und Francesco zerreißt es jedes Mal das Herz, wenn Claudia sich in neue Abenteuer stürzt. Doch Treue ist ihm wichtiger als eigenes Glück.

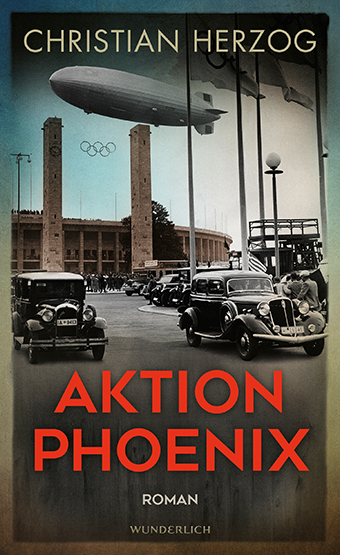

Doch der Tag der wahren Flucht wird kommen. Und er kommt. Mit einem Mal. Statt London wird es Berlin. Claudia ist nun ca. zweieinhalb Flugstunden entfernt. Die Provinzenge ergreift auch von Francesco mit einem Mal Besitz. Die vertraute Beschränktheit der apulischen Provinz erdrückt auch ihn. Oder ist es die Sehnsucht nach Claudia? Beides. Und Berlino soll ihn nun befreien. Er folgt ihr in die gigantische Weltstadt und erfährt, was es heißt Freiheit selbst erhalten und gestalten zu müssen. Claudia ist ihm da keine große Hilfe. Aus den Aussetzigen sind Auswanderer geworden. Spatriati bleiben sie.

Auswandern als geographische Veränderung ist das Eine. Im Kopf diese Veränderung als Zugewinn zu betrachten etwas Anderes. Erwartungshaltung und Realität klaffen oft weiter auseinander als man es sich vorstellen kann – so manche Auswanderer-Soap beweist das seit Jahren. Mario Desiati blickt tief in die Seele derer, die von Träumen überfordert das Glück vor der Haustür nicht erkennen können.