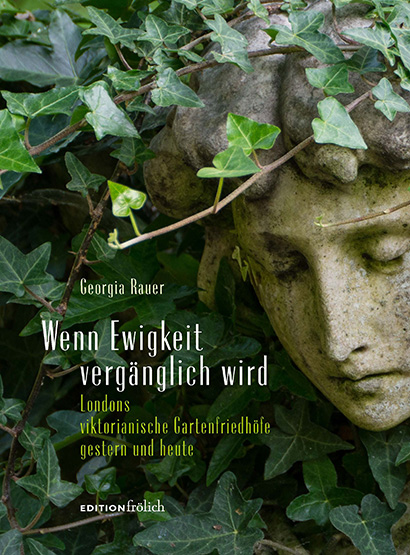

Im Urlaub suchen viel Ruhe und Erholung. Andere suchen die Action, um mit erhöhtem Adrenalinspiegel die Sorgen hinwegzuspülen. So ein erhöhter Adrenalinspiegel wäre auf einem Friedhof durchaus unangebracht. Hier flaniert man. Schaut links und rechts. Atmet tief ein. Lauscht der Stille. Und fürs Auge ist auch meist was dabei. Zum Beispiel wenn man die Gartenfriedhöfe Londons erkundet. Was scheinbar verklärt – „Wenn die Ewigkeit vergänglich wird“ – daherkommt, ist ein Juwel unter den Büchern zu diesem Thema.

Die Fülle an Abbildungen – das reicht von historischen bis aktuellen Fotos über Zeitungsausschnitte bis hin zu Skizzen – bricht wie eine gigantische Welle über den Betrachter herein. Die Autorin Georgia Rauer lässt zwar keine Toten wieder auferstehen, gibt aber den Weg frei, um diese architektonischen Stätten der Ewigen Ruhe wirken zu lassen.

London wuchs vor zweihundert Jahren wie kaum eine andere Stadt. In der Stadt fanden unzählige Menschen Arbeit. Schufteten sich die Buckel krumm … und ja, sie starben auch. Ganz natürlich oder manchmal auch unfreiwillig. Doch wohin mit den leblosen Körpern? Windige Geschäftemacher ließen die Leichen mehr oder weniger verrotten, was oft zu einem bestialischen Gestank führte – Enon Chapel brachte es zu einem zweifelhaften Ruf. Später entstand hier ein Tanztempel, der mit den Worten „Tanz auf den Toten“ warb.

Das viktorianische Zeitalter – und in dieser Zeit entstanden die sieben Gartenfriedhöfe Londons war auch geprägt durch die Trauer der Queen, die nach dem Tod ihres Alberts kategorisch schwarzgekleidet auftrat. Als Stilikone ihrer Zeit, und das war sie nun mal, ob sie es wollte oder nicht, prägte sie auch die Bestattungskultur.

Wer heutzutage diese Friedhöfe besucht, kann sich stundenlang auf ihnen bewegen. Botanisches Meisterwerke auf verwunschenen Pfaden, kleine architektonische Perlen, Ruheoasen. So kennt man London nun wirklich nicht. Dieses Buch ist das gelungene Rüstzeug für diejenigen, die London wirklich einmal anders erleben wollen. Abseits von Trubel, Shopping-Overkill und maßlos überteuerten Restaurantbesuchen. Hier herrschen andere Regeln. Bedächtig setzt man einen Schritt vor den anderen und liest ein wenig in diesem Buch. Von der extrem hohen Kindersterblichkeit, von der Verzweiflung der Menschen, aber auch von seelischem Frieden und erhabener Gediegenheit. Spaziergänge über die viktorianischen Gartenfriedhöfe gehören zu den eindrucksvollsten Erinnerungen in einer der eindrucksvollsten Städte der Welt.