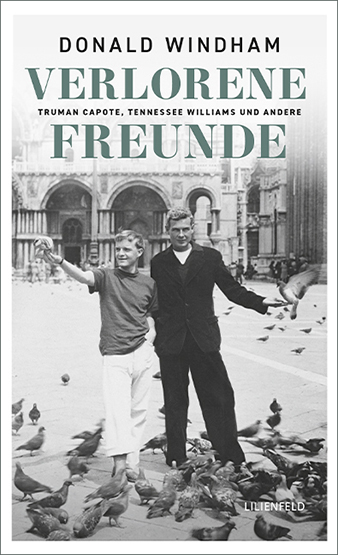

Donald Windham wurde von Tennessee Williams als das größte Talent seit Carson McCullers bezeichnet. Eine Ehre, aber mit dem Beigeschmack, dass Williams Truman Capote mit diesem Lob eins auswischen wollte. Und schon sind wir bei en beiden Hauptakteuren dieser Erinnerungen aus der Feder eines Talents, das hierzulande weitaus weniger bekannt ist als Capote/Williams.

Und Donald Windham kannte beide gut. Sehr gut. Besser als viele andere. Er arbeitete mit ihnen, reiste mit ihnen, lebte mit ihnen. Als der Erfolg beide überrannte – und nichts anderes war es – verwandelten sie sich in Menschen, mit denen Windham nicht mehr klar kam. Seine Erinnerungen sind kleine Liebeserklärungen unter dem Deckmantel der Faktenweitergabe. Aber es sind und bleiben Liebeserklärungen. Mal nüchtern, mal euphorisch, mal sentimental.

Wir sind in den 40er/50er Jahren als sowohl Capote als auch Williams unangefochtene Stars der Literatur- bzw. Theaterszene Amerikas sind. Windham steht ihnen in Nichts nach. Doch es kann immer nur einen König geben. Traurig oder gar missgünstig ist er aber nicht. Nicht offen, vielleicht. Windham hat viele Freunde- Manche stehen im näher als andere. Genauso sind sie berühmter als andere oder eben weniger bekannt. Doch alle schweben im selben Künstlerkosmos. André Gide und Gore Vidal zählen zu diesem erlesenen Kreis. Taormina, Capri, generell Italien hat es ihnen angetan. Sie bewohnen Villen, die vorher schon von den Großen ihrer Zunft bewohnt wurden. Inspiration und Restitution, Anspannung und Abenteuer sind ihnen gleichermaßen Antrieb und Ansporn.

Beim Lesen folgt man ihnen gern auf ihren Spuren, auf der steten Suche nach Anerkennung und Abschottung. Erfolge und Niederlagen verschmelzen in der Erinnerung Windhams an lieb gewonnene Freunde und deren zu frühen Tod. Ein lautes Lachen, ein gequältes Lächeln sind ebenbürtig.

„Verlorene Freunde“ wurde bei Tennesse Williams viel dramatischer und aufgebauschter erscheinen. Bei Truman Capote wäre es eine gemeine Abrechnung mit all denen, die ihn umgaben und umschmeichelten. Bei Donald Windham sind es kleine Diamanten, die funkeln und die er funkeln lässt. Er hat sein Glück gefunden. Nicht bei, neben oder mit Capote oder Williams – das gemeinsame Glück war nur zeitlich begrenzt – er fand die große Liebe, öfter als gewollt, doch er fand sie. Diese Erinnerungen an Freunde, die sich veränderten Bedingungen (freiwillig?) ergaben, sind eine Zeitreise, die immer noch fasziniert.