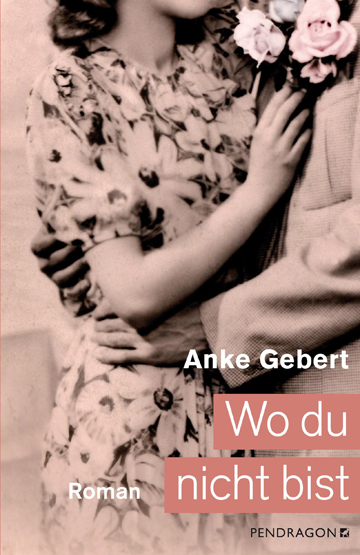

Es ist noch lange nicht alles geschrieben worden über die dunkelste Zeit in Deutschland, Europa und der Welt. Vieles wurde schon veröffentlicht, geriet aber im Laufe der Jahre wieder in Vergessenheit. Und manches wird durch unermüdliche Recherche und Beharrlichkeit wieder ins rampenlicht gezogen. So wie „Christian Voß und die Sterne“. Gut so!

Europas Himmel ist vom Pulverrauch in ein tiefes Grau getaucht. In Deutschland gibt es zwar noch so etwas wie ein „normales Leben“, doch das hat so gar nichts mit dem zu tun, was heutzutage als „normal“ angesehen wird. Juden dürfen nicht mehr arbeiten, nicht mit der Straßenbahn und Bussen fahren. Es gibt reglementierte Einkaufszeiten. Sie müssen einen Stern tragen. Sie werden schikaniert, verprügelt, in die Vernichtungslager geschickt. Nein, ein Alltag ist das nicht. Die permanente Angst gibt vielen Anlass sich das Leben zu nehmen oder es vorzugaukeln.

Das Landei Dr. Christian Voß aus dem Mecklenburgischen lebt seit ein paar Jahren in Berlin. Er hat seinen Frontdienst geleistet und steht nun nach frischen Erdbeeren an. Schon in der Warteschlange erfährt er, was es heißt um diese Uhrzeit einkaufen zu gehen bzw. einkaufen gehen zu müssen. Er als Mann. Um diese Zeit! Hier? Jetzt, wenn die Juden einkaufen. Eine Frau mustert den eingeschüchterten jungen Mann und gibt ihren Senf dazu. Sie hat gut reden. Sie ist keine Jüdin, muss nicht mit der Waffe in der Hand auf Andere schießen. Sicher hat sie Privilegien, die es ihr erlauben derartige Hasstiraden vom Stapel zu lassen.

Christian Voß – völlig unerfahren wie man sich benimmt, wenn man in der Warteschlange steht – fragt eine junge Frau, ob er denn hier richtig stehe. Und schon geht das Gezeter los. Augenblicke merkt er, dass er eine junge Jüdin angesprochen hat. Für ihn macht es keinen Unterschied, ob er mit Juden oder Ariern spricht – solange die Politik außen vor bleibt, was in dieser Zeit so gut wie unmöglich ist. Irene, so heißt die Frau, gibt ihm zu verstehen, dass er vermeintlich in größerer Gefahr ist als sie selbst. Ob er denn nicht ihren Stern sehe. Ihm ist es egal. Es sind die ersten zarten Bande, die in dieser hässlichen Situation beim Einkaufen geknüpft werden. Die Bande werden bald schon zu einem harten Knoten werden.

Hart in jeder Hinsicht. Denn in der Wohnung von Irene stapeln sich die Menschen, und damit auch die Probleme. Bloß nicht auffallen. Leise sein. Nicht anecken. Das gilt auch untereinander! Die Arzttochter Irene musste schon ihren Eltern Lebwohl sagen. Sie hat Angst vor einer Beziehung mit Christian. Was, wenn sie sich wirklich verliebt? Und er sich in sie? Das muss scheitern! Unmöglich in diesen Zeiten. Und dennoch geraten beide in den Strudel der Gefühle.

Hertha von Gebhardt beschreibt sehr detailreich den Alltag von Menschen, deren Überleben mehr von der Hoffnung geprägt ist als vom Willen. Das Buch erschien zum ersten Mal 1947 und wurde mit gemischten Kommentaren wahrgenommen. Jetzt, nach mehr als sieben Jahrzehnten, ist es umso wichtiger, dass es noch einmal erscheint. Denn: Es wurde schon wieder so viel vergessen!