Was waren das für Tage im Mai 2014! Ganz Madrid lag unter einer Bengalo-Glocke. Real Madrid hatte soeben zum zehnten Mal die Champions League (inkl. der Vorgänger-Turniere) gewonnen. „La Décima“ wurde zum Volksfest und zum geflügelten Wort, zu einer Marke. Ganz so euphorisch lassen sich die Macher der „Stadtluft Dresden“ nicht feiern. Grund hätten sie allerdings dazu.

Zum zehnten Mal erscheint nun die „Stadtluft“. Ein Bookzin, kein Magazin, ein Bookzin. Literarisch, investigativ, lesenswert. Und dieses Mal mit einem Rundumschlag für und mit Dresden. Selbst Außerdresdner dürfen hier schreiben, was ihnen an Dresden nicht zwingend die Euphorie in die Knochen treibt. Poetry-Slammer und Comedy-Autor André Herrmann setzt den Unzulänglichkeiten der Stadt eine qualvoll-stimmgewaltiges Denkmal – die Carolabrücke, die vor Kurzem erst aufwendig saniert wurde, brach später wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ein gefundenes Fressen für Spötter, Hauptmahlzeit für Comedy-Schwergewichte.

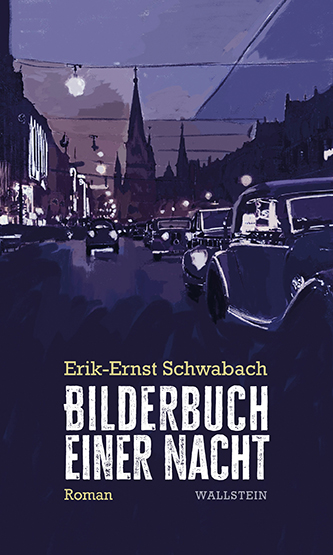

Verleger Michael Faber (aus Leipzig!) sieht sich in einer nicht ganz realen Gerichtsverhandlung, der er sich stellen muss. Denn es geht um ihn, seinen Vater, sein Erbe. Una Giesecke schwärmt für den Schilli, den Schillerplatz, und macht stante pede dem Leser Lust, mehr als nur einen Fuß ins das Viertel zu setzen. Wehmütig blickt Jens Wonneberger auf seine Studentenzeit in Dresden zurück und wirft einen eindrucksvollen Lichtstrahl auf die urbane Baracke, die schon fast ein Sinnbild für die Stadt einmal war. Und wenn Schokolade glücklich macht – was macht dann ein Artikel über die Dresdner Schokoladentradition (hier wurde einst ein Drittel der kompletten deutschen Produktion hergestellt!) mit dem Leser?! Er setzt Lesespeck an. Lecker, anhaltend und tut überhaupt nicht weh, oder gar leid. Charlotte Gneuß, Literaturpreisträgerin und Dresdner Stadtschreiberin 2024, reist einhundert Jahre zurück. In ein Dresden, dass vibriert, glüht, elegantiert, lehrt, Gaststätte für die Großen der Zunft ist, aber auch ein brauner Sumpf ist. Ihre Schlaglichter brennen sich wie Bengalos ins Gedächtnis.

Zehn Jahre sind ein Grund zum Feiern. Die Einen lassen den Himmel verschwinden. Die Anderen strahlen wie ein Honigkuchenpferd und sind stolz auf dieses literarisch einzigartige Jahrzehnt. Zurecht! Die zehnte Ausgabe der Stadtluft brilliert von der ersten bis zur letzten Seite.