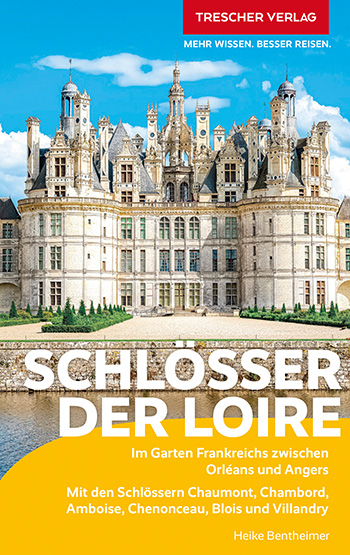

Es ist schon ein besonderes Erlebnis in der Nacht an der Loire entlang zu fahren. Ringsum nur die ungetrübte Dunkelheit. In der Ferne sind kleine Lichtpunkte zu sehen. Das sind sie – die Schlösser der Loire. Funkelnd wie Edelsteine in der Nacht.

Des Tags sind sie nicht minder beeindruckend. Doch wo anfangen zwischen Tours und Angers? Wie kommt man da hin? Was darf man unter gar keinen Umständen verpassen? Einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen sie alle. Darüber wird nicht diskutiert! Heike Bentheimer hat den einen, ultimativen Reiseband zu diesem einzigartigen Ensemble royaler Pracht geschrieben. Über 450 Seiten lang. Und jede Seite ein Märchen, das Wirklichkeit werden kann. Eine Tour der Impressionen, die sich tief ins Gedächtnis einbrennen werden. Und wer auf die motorisierten vier Räder gern verzichten möchte … kein Problem: Die Loire ist Radwanderland. Berge sucht man hier vergebens, was die Alterspanne der Pedalisten sehr breit fassen lässt. Und wer will, kann sich sogar das Gepäck von A nach B, von B nach C etc. transportieren lassen. Hier ist wirklich alles möglich.

Ob nun zu Fuß, auf zwei schmalen oder vier fetten Rädern oder gar in der Luft – die Reise an den Ufern der Loire wird zum Sinnesrausch erster Klasse. An dieser Stelle wird nicht auf ein einzelnes Schloss eingegangen. Die Auswahl erschlägt den Leser schlichtweg. Denn nicht nur die großen Hallen einstiger Macht, sondern auch die kleineren, teils Lustschlösser genannten, „Behausungen“ sind mehr als nur eine Einkehr wert.

Architektonisch ist jedes ein Juwel. Mal muss man näher herantreten, mal erschließt sich die Pracht erst bei der Beschau der Details. Wer will kann ja mal die Türme und Türmchen oder die Anzahl der Fenster zählen – ein dicker Block ist ratsam.

Dieser Reiseband steht den Schlössern in nichts nach. Eine Schatztruhe voller Reichtümer, die man vielleicht so erwartet hat. Aber wenn man sie vor sich sieht, ist man trotzdem bafferstaunt. So soll es ja auch sein. Beeindruckend ist im Buch die nicht minder aufsehenerregende Fülle an Tipps rundherum und zwischen den Perlen der Loire. Fakt ist, dass eine Reise entlang der Loire mit zahlreichen Abstechern zu den Schlössern, den Gartenanlagen, den Parks, inklusive Abbiegen nach Links und Rechts, den lukullischen Ereignissen, den phänomenalen Eindrücken mehr als nur ein Fotoalbum füllen kann. Es wird eine Reise sein, die man nie mehr vergisst. Auch dank dieses Reisebandes.