Was ein Urlaub?! Mehrere Monate Rom. In den 60ern. Als Amerikaner. Forrest und seine Frau genießen die Zeit in der Ewigen Stadt … nicht. Nicht im Ansatz! Sie nörgelt, er lässt es zu. Es gibt keinen Grund, keine gründe für den Streit, den anhaltenden Zwist. Sie reist ab. Er ist … irgendwas zwischen konsterniert und erleichtert. Wobei Letztes doch die Oberhand gewinnt. Sie reden noch miteinander. Schreiben sich. Sie hält ihn über den Stand der Familie – sie haben zwei Töchter – auf dem Laufenden. Doch mehr ist da nicht (mehr).

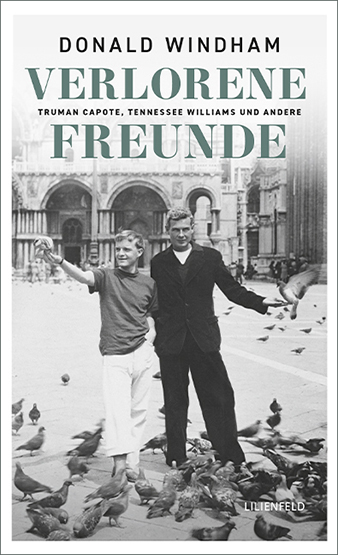

Forrest war Broker in New York, stammte aus dem Mittleren Westen. Für ihn war New York mit all seinem Trubel die große weite Welt. Jetzt streift er durch Rom. Sitzt in Cafés, beobachtet Leute. Auch einen Jungen. Der ist ihm schon einmal begegnet. Er hat ihn schon einmal gesehen. Hier kommt Donald Windhams unglaubliches Gefühl für Sprache mit voller Wucht zum Einsatz. Er könnte jetzt eine herzzerreißende, von unerfüllten Sehnsüchten zerfleischende Gier heraufbeschwören oder sich in endlosen Gefühlsduseleien ergehen. Er belässt es bei fast nüchterner Betrachtung. Forrest spricht den Jungen an. Nimmt ihn mit…

Marcello ist Siebzehn. Ein Alter, in dem die Welt ihn nicht versteht. Die Welt ist in allernächster Nähe vor allem sein Vater. Er ist der Ernährer der Familie und bestimmt somit alles. Alles! Ein Patrone reinsten Ausmaßes. Die verständnisvolle Mama tut, was in ihrer Macht steht, um ihrem Nachwuchs die Auswüchse dieser Macht hinfortzufegen. Das klappt mal besser, mal weniger gut. Bildung für die Mädchen und Arbeit für den Sohn: Nein und Ja. So sieht es im Leben der jungen Heranwachsenden aus.

Auch Marcello irrt durch die Stadt. Party hier, Party da. Und den Kopf voller Pläne. Und vor allem voller Fragen.

Auch wenn Forrest und Marcello zig Jahre trennen, so trommeln diese Fragen wie ein steter Hammerschlag gegen alles, was lärmt. Es wird ein Jahr, das ihnen die Augen öffnen wird. Türen werden sich öffnen. So mancher Schleier wird durchlässiger. Happy end inklusive.

Donald Windham ließ sich Zeit zwischen seinem Erstling „Dogstar“, der einschlug wie eine Bombe und selbst Thomas Mann zu Schwärmereien hinreißen ließ. Mitte der 60er Jahre barg auch diese Storyline um einen verheirateten Strohwitwer abroad und einem sinnsuchenden Teenager Zündstoff für eine skandalträchtige Betrachtung. „Zwei Menschen“ ist so neutral verfasst, fast komplett befreit von jeglicher Emotionalität auf den ersten Blick, dass Kritiker von vornherein mundtot gemacht wurden. Es sind „nur zweihundert Seiten“. Doch jede Seite berauscht den Leser auf wundersame Weise.