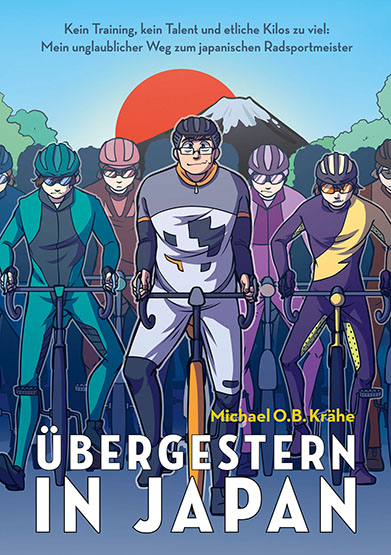

Und der Rennradmeister des Jahres 2008 der Klasse D heißt: Michael O. B. Krähe. Ist doch eigentlich nicht mehr als eine Randnotiz im Lokalsportteil einer sehr lokalen Zeitung. Kein Übertragungswagen der großen TV-Stationen weit und breit. Keine bunten Mikrofone zu sehen. Und die ewig gleichen Werbetafeln fehlen auch. Normalerweise.

Doch an dieser Geschichte ist mehr dran als ein Zehnzeiler einer schmalen Spalte in der Gazette. Radfahren konnte der kleine Michael schon immer. Auch wenn es nur die achthundert Meter bis zur Schule waren. Mehr wollte er insgeheim auch nicht. So sportlich war er nicht, wollte er auch nicht sein. Als er später beruflich, Schule und Ausbildung hatte er mit mehr Ehrgeiz hinter sich gebracht, nach Japan ging, begann ein ganz neues Kapitel in seinem Leben. Die Arbeitswelt – und nicht nur die – ist hier eine andere. Hier und Her gerissen zwischen Extremanforderungen und Langeweile (überspitzt dargestellt) suchte er eine Herausforderung, um sich seiner Mitte klar werden zu können. Und so schwang er sich auf ein Rad. Allein das zu besorgen, ist schon ein Abenteuer.

Und so radelt er in den Bergen von Tokio bergauf, bergab. Bis ihn der Ehrgeiz packt und er meint, dass Radrennen genau das sind, was er sucht. Das Einstufungssystem in Japan ist gewöhnungsbedürftig. Man beginnt in Klasse X. Eradelt man sich einen der ersten sechs Plätze, steigt man auf. Doch Obacht: Ist man zu gut, steigt man zu schnell auf, und die Luft wird bekanntlich an der Spitze immer dünner. Er bemerkt, dass die Klasse D genau seinem Niveau entspricht. Klasse C? Dafür sind Körper und Einstellung nicht gemacht. Und so kommt es wie es kommen muss. Michael O. B. Krähe wird 2008 japanischer Meister im Radrennsport. In seiner niederrheinischen Heimat bekommt das natürlich kaum einer mit. Auch in Japan ist das nicht unbedingt die Radsportsensationsmeldung, die tagelang die Schlagzeilen beherrscht. Aber es ist eine der Geschichten, die Geschichte schreiben, wenn sie denn niedergeschrieben werden. Und das hat der japanische Radmeister der Klasse D des Jahres 2008 nun gemacht. Mit der gleichen Leidenschaft, die er dem Radsportabenteuer im Land der aufgehenden Sonne entgegenbrachte, schreibt er nicht nur seine Geschichte auf. Es sind vor allem die unumstrittenen kulturellen Unterschiede, die dieses Buch so lesenswert machen. Rituale und Riten, undurchschaubare Regeln und Rivalitäten lassen den Leser ein Land entdecken, das immer noch voller Rätsel steckt.