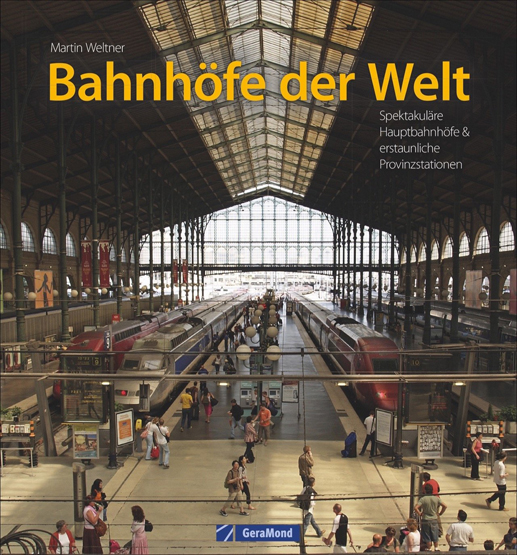

Barcelona, Bozen, Besewitz – eine Metropole, eine Stadt, ein fast vergessener Ort. Sie alle haben eines gemeinsam: Einen Bahnhof. Während in Barcelona am Frankreich-Bahnhof, Estació de França, mehrere Züge im Stundentakt das imposante Bauwerk verlassen, hält in Besewitz am Naturschutzpark Darß schon seit Langem kein Zug mehr. Gäste gibt es immer noch, da hier Ferienwohnungen entstanden sind. So unterschiedlich die Reisziele auf dieser Welt sind, so unterschiedlich sind die ersten Gebäude einer Stadt, eines Ortes.

Antwerpens Bahnhof ist wegen seiner opulenten Architektur sicherlich ein Augenschmaus. Im Gare de Lyon in Paris kommt zum visuellen Erlebnis noch das lukullische hinzu. Im Restaurant „Le Train Bleu“ wird die gute alte Zeit in die Gegenwart transformiert. Die Decken sind mit nostalgischen Malereien der anzufahrenden Destinationen verziert. Das im rasenden Tempo bedienende Personal ist ein weiteres Highlight.

Wer in Barancas, Mexiko auf den Zug wartet, kommt schnell mit vielen Leuten in Kontakt. Hier trifft man sich wie andersorten auf dem Markt, und da es nur einen Personenzug gibt, ist der Fahrplan mehr als übersichtlich.

Martin Werner schafft es mit wenigen Worten und beeindruckenden Bildern eine Welt darzustellen, die sich jeder vorstellen kann. Denn jeder ist in seinem Leben schon einmal mit dem Zug gefahren. Wer tatsächlich noch nie mit der Bahn unterwegs war, hat es zumindest zum Einkaufen schon mal in einen Bahn hof geschafft. Bestes Beispiel dafür: Der Leipziger Hauptbahnhof. Einst aus zwei Bahnhöfen entstanden, war er jahrzehntelang der größte Kopfbahnhof weit und breit. Momentan sind noch etwas über zwanzig Gleise in Betrieb. Als Einkaufsmeile – und das kann man durchaus wörtlich nehmen: Auf drei Etagen gibt es vom Reisemagazin bis zum Donut wirklich alles hier zu kaufen – ist wider Erwarten der Bahnhof mehr Bummelpfad als Abfahrts- und Ankunftsort. Von Brisbane und Istanbul über Taipeh und Peking bis nach Garub in Namibia und dem U-Bahnhof am World Trade Center – hier geht jedem Bahnfreund das Herz auf.

Wer sich bisher nicht so recht für die Schienenhaltestellen begeistern konnte, wird schon beim ersten Durchblättern Schnappatmung bekommen. Originelle Ein-, Drauf- und Ansichten, detaillierte Raffinessen und die überbordende Vielfalt der gezeigten Bahnhöfe rund um den Globus faszinieren jeden, der sich an Architektur im zügigen Zeitalter an Schönheit erfreuen kann.