Es ist noch gar nicht so lange her, dass das ferne Japan ein weiteres Mal in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Nicht zum ersten Mal: Mit dem Aufkommen der Dampfschifffahrt schlichen sich auch stilistische Einflüsse in die Kunst. In den Achtzigern des vergangenen Jahrhunderts schwappte – unter anderem auch durch Alphavilles „Big in Japan“ – eine regelrechte Japanomania nach Europa, die bis heute anhält. 2020 wird diese Welle einen neuen Höhepunkt erreichen, wenn die Olympischen Sommerspiele in Tokio stattfinden werden. Je nach Qualitätsanspruch wird man dann wieder mit Kuriositäten aus dem Land des Lächelns bombardiert werden oder tatsächlich etwas Substantielles über das Land erfahren.

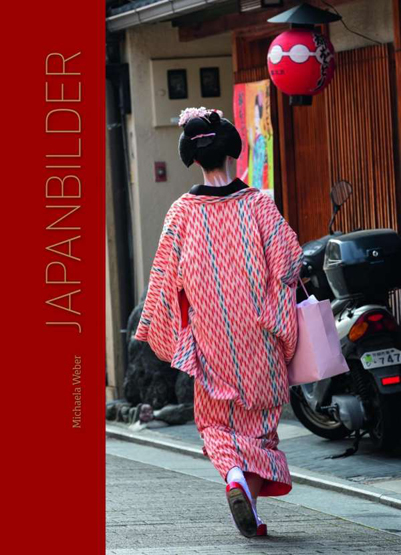

Den Anfang macht zweifellos dieses Buch. Der unscheinbare Titel „Japanbilder“ verspricht nicht mehr und nicht weniger als persönliche Eindrücke von Michaela Weber, die ans andere Ende der Welt reiste und eine Kultur vorfand, die es vielen schwer macht sie zu verstehen. Und so wird das Lesen dieses Buches zu einer Reise vom Sofa aus in ein Land, das für die meisten ein ewiger Traum bleiben wird.

Besonders auffällig ist das ineinandergreifende Zusammenspiel von kurzen knackigen Einleitungstexten und den imposanten Abbildungen. Michaela Weber vermischt geschickt persönliche Erfahrung und Faktenwissen, die im Anschluss durch unzählige – mal größere, mal kleinere – Bilder untermalt werden.

Mit wachen Augen reist Michaela Weber durch Japan und schon bald wundert sie sich über fast gar nichts mehr. Ein Polizeimuseum in Tokio weist nicht martialisch mit Waffe oder einer staatlichen Symbolik auf sich hin, sondern mit einer niedlichen Comicfigur. Bahnhöfe und Züge sind so sauber, dass es ihr nicht nur auffällt, sondern besonders berichtenswert erscheint. Auch die Schaffner sind von außerordentlicher Freundlichkeit. Und mit den deutschen Fahrkartenkontrolleuren haben sie so gar nichts zu tun.

Michaela Weber reist durch Tokio, Osaka, Hiroshima, Kioto und die eher unbekannteren Städte Inuyama und Nara. Oft unterliegt man dem Vorurteil, dass innerhalb eines fernen Landes alles gleich sei. Dem ist natürlich nicht so. In Deutschland würde ja auch niemand auf die Idee kommen Ostfriesen und Allgäuer in einen Topf zu werfen! Mit dem Finger am Auslöser der Kamera gelingen Michaela Weber einfühlsame Schnappschüsse, die das Bild Japans im Jahr der Olympischen Spiele nachhaltig prägen werden. Alltagsszenen wie spielende Kinder, aber auch für unsere Augen fast schon verspielte Hinweisschilder stehen eng neben Preistafeln für (käufliche!) Gebete und Wünsche für ein besseres Leben. Diese Japanbilder wird man so schnell nicht vergessen, weil man sie wie ein privates Fotoalbum immer wieder ansehen will.