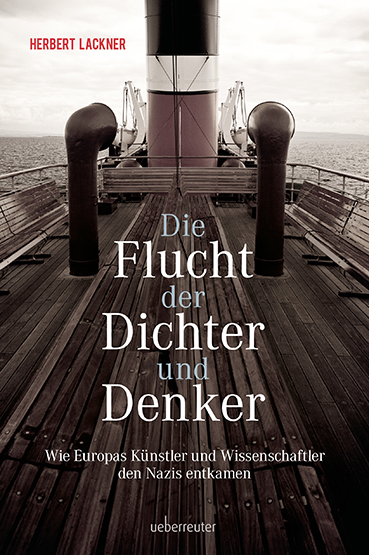

Eine Kreuzfahrt soll es sein, die Clare aus ihrer Schaffenskrise holt. Griechenland und die Insel des Dodekanes. So hat Nigel es sich ausgedacht, so wollen sie es versuchen. Und damals wie heute ist es ein köstliches Vergnügen an der Reling zu stehen und die Ankommenden vorab zu analysieren. Witwen, Witwentröster, seltsame Geschwisterpaare, ein Geistlicher nebst Gemahlin, dessen Bart sich beim Essen bewegt als sein Talar im heftigsten Küstensturm. Und ein Naseweis mit dem Drang alles in ein Notizheft zu schreiben. Nigel und Clare haben sichtlich Spaß bei der Tradition des Leute-Anschauens. Auch wenn ihnen so mancher Gast nicht willkommen erscheint. Man kennt sich aus der englischen Heimat und hegt so manches Vorurteil gegenüber den Anderen. Aber was soll’s: Es ist Urlaub, und die Reise dient einem guten Zweck (dem Clare wieder kreativ werden zu lassen).

Die Ausflüge zu den Tempeln, den Ruinen griechischer Tempel und das dazugehörige Geplänkel mit den Mitreisenden lassen schon dunkle Wolken am Horizont erahnen. Nigel und Clare fasziniert von allem was um sie herum vor sich geht.

Bis … ja, bis sich endlich der Titel dieses Krimis in seiner vollsten Pracht zu erkennen gibt. Frau über Bord, Mord – Nigel Strangeways ist nun gefragt. Denn er ist nicht nur Clares bester Freund, der diese Kreuzfahrt organisiert, um ihr zu helfen. Er ist außerdem Detektiv. Einer von der unermüdlichen Sorte. Einer mit Pfiff!

Es ist die Zeit, in der die steife Etikette an Bord von Dampfern langsam einem legereren Umgang weicht. Noch nicht ganz die Ära der Flipp-Flopp-Träger, die sich wundern, dass der Ouzo in Athen wie der Raki in Istanbul schmeckt. Doch der Umgangston ist ähnlich explizit.

Nicholas Blake nimmt den Leser mit auf eine mörderische Reise, die im Literaturbetrieb längst schon ein eigenes Genre kreiert hat: Kreuzfahrtmorde. Von Dr. Crippen bis Colombo kommt man nicht mehr umhin diese besondere Location für die menschlichen Abgründe zu verwenden. Nigel Strangeways – der Name ist Programm – geht seine eigenen Wege, um den oder die Täter dingfest zu machen. Fast könnte man meinen, dass das eine Familiensache ist. Denn Nicholas Blake ist ein Pseudonym. Er war Hofdichter der Queen und begann aus wirtschaftlichen Gründen Krimis zu schreiben. Sein richtiger Name lautete Cecil Day-Lewis. Und bei dem Familiennamen wird man hellhörig: Er ist der Vater von Daniel Day-Lewis, dem Schauspieler. Der hat seine Karriere – und hier ist die Parallele zum eigensinnigen Meisterdetektiv Strangeways – (vorübergehend) an den Nagel gehängt. Ein außergewöhnlicher Autor mit einer außergewöhnlichen Familiengeschichte und ein außergewöhnlicher Krimi – was will man mehr?!