Schon die Andeutung des Begriffes Migration bringt eine gewisse Schwere ins Gespräch. Mit Bedacht wählt man seine Worte, nickt zustimmend oder … im schlimmsten Fall … tut unumwunden seine Abneigung kund. Ob man es nun hören will oder nicht: Migration war schon immer ein Thema. Die Landbevölkerung zog es in die Städte – Migration. Und wer es sich leisten will und kann, den zieht es in die ländliche Idylle. Auch das ist Migration.

Schon Mitte des 19. Jahrhunderts zog es tausendfach Italiener in die Schweiz. Hier wurden Arbeitskräfte gesucht, besonders in der aufstrebenden Textilindustrie und im nachfolgenden Gewerbe. Rund ein Jahrhundert später zog es abermals Italiener in die Schweiz. Die Heimat lag am Boden, mühsam errichtete man wieder eine Demokratie, gab sich eine neue Verfassung. In der Schweiz „war die Welt noch in Ordnung“ – kein bis kaum Kriegsschäden, überdurchschnittliche Löhne. Nur das Frauenwahlrecht war noch nicht installiert. Doch der wirtschaftliche Druck überwog so manches, was man niemandem wünscht. Willkommenskultur war sporadisch vorhanden.

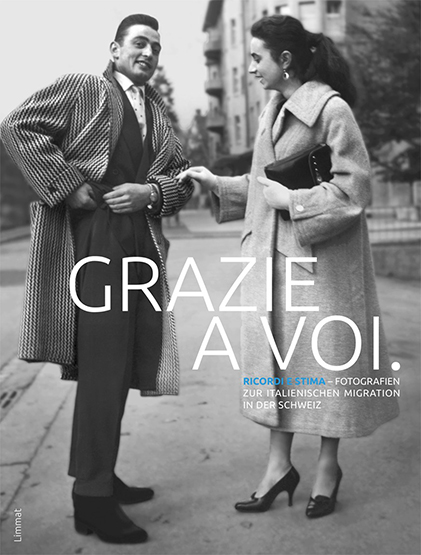

So entwickelte sich eine Migrationskultur, die in diesem Buch eindrucksvoll, ungeschönt, ungefiltert „das Leben der Fremden“ für die Ewigkeit festgehalten hat. Nix grandezza und bella vita. Vielmehr harte Arbeit, fremde Sprache, neue Lebensbedingungen. Aber auch ein Lächeln auf den Lippen sich selbst ein Leben aufbauen zu können. Und die Lieben daheim – in Italien – daran teilhaben zu lassen. Auch ohne täglichen Kontakt – das Handy und Telefonflatrates gab es noch nicht!

Es ist die Schlichtheit, das Normale der Fotos, das so beeindruckt. Näherinnen in St. Gallen, Vereinsleben, aufm Bau, beim Pflastersteineverlegen in sengender Hitze oder in Schale geworfen, um dem Alltag einmal die elegante Schulter zu zeigen – jede Seite, jedes Bild ein untrügliches Abbild des ganz normalen Lebens der Italiener in der Schweiz.

„Grazie a voi“ – wer sagt das? Die Neuen oder die Eingesessenen? Wer bedankt sich bei wem? Sicher ist, dass ein grazie nicht nötig, aber gern gehört ist. Und wenn man zwischen den Erinnerungen herumstöbert, ist es sowieso egal, wer wem ein grazie schuldet. Immer wieder blättert man ein paar Seiten zurück, sich noch einmal zu vergewissern, was man gerade gesehen hat oder meint übersehen zu haben. Ob nun in nostalgischem Schwarz-Weiß oder typischen überfärbten Colorfoto-Charme – man erliegt im Handumdrehen diesen Bildern. Grazie!