Mordechai Wolkenbruch, von allen nur Motti genannt, lebt in Zürich, ist Student und ist – sehr zum Leidwesen seiner mame – immer noch Single. Die versucht mit aller ihr zur Verfügung stehenden Macht ihrem Sohn ein mejdl vorzustellen. Mottis jüdische Familie ist für ihn ein Segen, keiner macht so leckere knajdl. Momentan ist sie aber auch Fluch. Denn seine mame lässt einfach keine Ausreden gelten. Der Junge muss unter die Haube! So wie seine Geschwister – die haben’s gut!

Hat Motti endlich mal eine froj gefunden, ist mame nicht weit. Selbst wenn Motti also könnte, wie er wollte – das Damokles Schwert in Gestalt seiner Mutter würde über ihm schweben und darauf achten, dass der Sohn auch keine unkoscheren Gedanken auslebt.

In der Uni erblickt Motti Laura. Ihr blondes Haar, ihre blauen Augen … ja, Motti kommen da schon die einen oder anderen Ideen, dass er und Laura … Problem ist nur, dass Laura eine schickse ist. Eine, die mit der jüdischen Religion und der jüdischen Kultur nicht so viel anfangen kann. So was kommt mame nicht ins Haus! Das weiß Motti. Er muss einen Weg finden mit Laura zusammen sein zu können. Ohne gleich als merder der eigenen Kultur angeprangert zu werden. Mit so einer wie Laura kann man keine chassene machen!

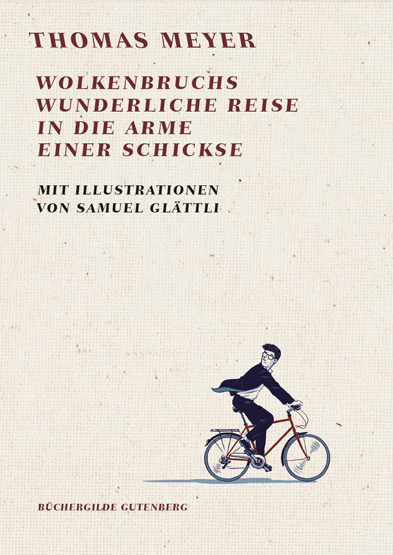

Thomas Meyers erster Roman wurde umgehend zu einem Riesenerfolg und vor kurzem erst verfilmt. Ein bisschen Übung bzw. Eingewöhnung braucht das ungeschulte Auge. Denn dieser Roman ist voller jiddischer Begriffe. Die zum Glück im ausführlichen Anhang erläutert werden. Sonst würde man ja ganz meschugge werden…

Diese besondere Ausgabe der Büchergilde besticht durch die pointierten Illustrationen von Samuel Glättli. Anhand der Zeichnungen wird der Weg Mottis in die Eigenständigkeit zusätzlich untermalt. Und das im sinnbildlichen wie wortwörtlichen Sinne. Motti ist kein Modellathlet wie er im Buch steht. Aber auch nicht das viel zitierte Muttersöhnchen, das seine mame ihm unterjubeln will. Ohne viel Trickserei stehen die Abbildungen gleichrangig neben dem eindrücklichen wie witzigen Roman. Eine perfekte Symbiose!