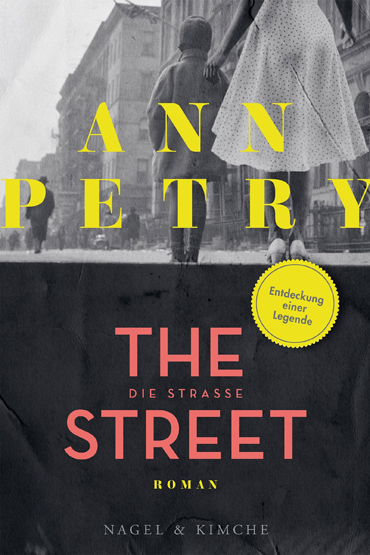

42nd street, 5th avenue – davon ist man in der 116th street Upper Westside Manhattan so weit vom guten Leben entfernt wie die Erde von der Sonne. Besonders in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Besonders, wenn man sich seiner Hautfarbe bewusst und deren Bedeutung jeden Tag aufs Neue spüren muss.

Lutie Johnson sucht in dieser Straße ihr Glück. Nein, Illusionen hat sie schon lange keine mehr. Der Gatte untreu, die Arbeitgeber derart verblendet, dass sie meinen Lutie einen Gefallen zu tun, wenn sie ihre Kochkünste in den Himmel loben. Ein bisschen weniger Arbeit, und ein bisschen (oder besser) viel mehr Bezahlung, das wäre Anerkennung genug. Für sich und Bubb, ihren Sohn nimmt Lutie die Strapazen des Fortgehens auf sich und nimmt die Wohnung in der 116. Straße als neue Wohnung an. Bubb soll in Ruhe lernen können. Welchen Wert Bildung für Menschen wie sie hat, wird ihr nicht zuletzt klar, als sie zusehen muss wie der Hausmeister – auch nicht unbedingt eine Ausgeburt an Höflichkeit und Anmut – mühevoll ihr die Quittung für die Anzahlung der ersten Miete ausstellt.

Sie tut alles, dass Bubb so aufwachsen kann, um es einmal besser zu haben. Beseelt von dieser Vision, tritt ihr das Leben immer wieder ins Kreuz. Duldsam erträgt sie die Rückschläge. Die Straße, die 116., ist ein hartes Pflaster. Besonders für all diejenigen, die diesem Pflaster das Pflaster des Schmerzlinderns aufsetzen wollen. Lutie will Bubb vom Dreck, vom Rassenhass, von alle dem fernhalten, was ihn davon abhalten wird, ein guter Mensch zu werden. Die Schlaglöcher des Schicksals beschädigen hier nicht nur Karossen, ihre Schäden reichen tiefer.

„The Street“ ist vor über einem halben Jahrhundert erschienen. Ein Riesenerfolg, auch oder gerade wegen seiner schonungslosen Sprache. Viele hätten schon längst die Flinte ins dreckige Korn der Straße geworfen. Doch Lutie weiß aus eigener Erfahrung, dass es sich lohnt aufzustehen und sich diesen Dreck immer wieder abzuschütteln. Solidarität unter den Geschundenen zu suchen, ist so gut wie zwecklos. Jeder denkt nur so weit wie er schauen kann. Wenn es jemals Visionen gab, sind sie im Dunst der Straße für immer verloren gegangen. Lutie als leuchtende Fackel, die diesen Dunst durchdringt – dafür taugt sie nur bedingt. Sie ist auch nur ein Mensch, der ein gewisses Maß an Ausgrenzung verkraftet. Ja, sie ist stärker als so mancher Preisboxer aus dem Big Apple. Doch ihre Kraft ist nicht unendlich verfügbar.

Immer noch bzw. endlich wieder verfügbar ist die Strahlkraft dieses Romans von Ann Petry. Ihr Helden – so wie Lutie Johnson und ihr Sohn Bubb –stehen nicht am Rand der Gesellschaft. Sie stehen mittendrin, weil ihr Schicksal exemplarisch für diese Gesellschaft steht.