Seit der Oscarverleihung 2014 gibt es den Begriff der Selfies als Moderatorin Ellen Degeneres sich ins Publikum warf und mit Blockbuster-Garanten sich selbst einem Millionenpublikum näherte. Alle warfen sich wie tollwütig auf den neuen Trend. So was gab’s ja noch nie!

Haha. Hätten man da mal jemanden gefragt, der sich damit auskennt. James Hall zum Beispiel. Er ist Kunsthistoriker und hat unter anderem für den „Guardian“ als Kritiker gearbeitet. Als Mann der Künste hat er sich sicher nicht von der Show der Eitelkeiten verleiten lassen dieses Buch zu schreiben, doch eine gewisse Nähe zum Ausgangspunkt des Hypes ist nicht abzustreiten.

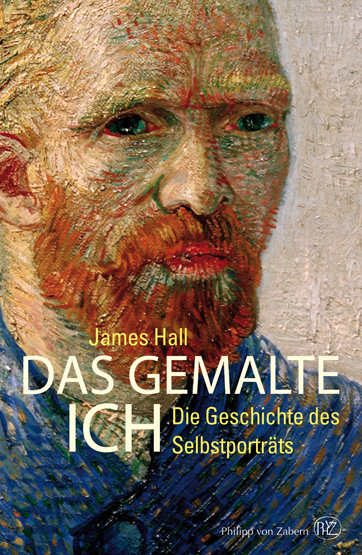

Künstler haben es seit jeher genossen sich selbst abzubilden. Spiegel und Leinwand aufgestellt, Farben gemischt und sich ins rechte Licht gerückt, damit sich nachfolgende Generationen ein Bild des Künstlers machen können. Das Titelbild zieht den Betrachter schon magisch an. Wilde Farbenspiele, exzentrische Pinselführung, tote, nichtssagende Augen – Vincent van Gogh. Es ist ein Ausschnitt eines – seines – Portraits aus den letzten Jahren des Künstlers. Er hat sich gern und oft gemalt. Wer sich die Bilder in der Reihenfolge ihrer Entstehung anschaut, kann ein wenig in der Biographie des Künstlers lesen. Ein junger frischer Mann mit wachem Blick, der die Welt aus den Angeln hebeln wird. Zum Ende ein gebrochener Künstler, der an seinem Talent und seinem Misserfolg, an persönlichen Schicksalsschlägen zugrunde ging. Das Gesicht als Spiegelbild der Seele. So manch einer fühlt sich in seiner emotionalen Welt zur Wahrheit verpflichtet und trägt sein Inneres nach außen. Bei van Gogh ist es nun einmal so, dass er heute einer der gefeiertsten Künstler ist, dessen Bilder regelmäßig Höchstpreise erzielen. Für ihn zu spät, für die meisten heute unbezahlbar. Aber in Museen immer noch ein Höhepunkt des Besuches.

James Halls Ausführungen beginnen aber nicht beim verzweifelten Genie van Gogh. Bereits im Altertum taten Künstler sich gütlich sich selbst abzubilden. Bis eine eigene Kunstgattung daraus erwuchs. Bücher über Kunstgeschichte lesen sich oft ein bisschen zäh, weil man dem enormen Wissen der Autoren glauben muss. Bei den Selbstportraits kann man auch als Laie ein bisschen mitreden. Denn so ziemlich jeder hat sich schon mal sein Smartphone geschnappt und mehr oder weniger heimlich den Arm ausgestreckt und in die Kamera gelächelt, das Gesicht verzogen und dann das „Meisterwerk“ in die virtuelle Welt hinaus gesandt. Nur ein verschwindend geringer Prozentsatz wird sich wohl Gedanken darum gemacht haben, welch Tradition da wieder belebt wurde. Dank James Hall wird so manches Duckface nun in einem anderen Licht dargestellt – und hoffentlich bald auch wieder verschwinden.

Wer in Zukunft Museen auf der ganzen Welt besucht, wird etwas intensiver in den Gesichtern der Modelle schauen, nach Geheimnissen graben und vielleicht auch so manche Geschichte entdecken. Ganz sicher jedoch wird man sich an das eine oder andere Kapitel aus diesem antiken Buch der Selfies erinnern. Die zahlreichen Abbildungen sind sorgsam ausgewählt und vermitteln eine Kompletteindruck der Physiognomie des menschlichen Antlitzes.