Was, wenn es nicht passen darf, obwohl es eigentlich passt? Wer darauf die Antwort findet, ist der Wahrheit dicht auf den Fersen. Link hat es geschafft. Er hat einen ordentlichen Schulabschluss und sieht darüber hinaus noch verdammt gut aus. Er arbeitet in einer Bar. Warum nur? Mit seinem Zeugnis wäre doch viel mehr drin für den schneidigen jungen Mann. Das Problem ist zweigeteilt. Zum Einen befinden wir uns im Amerika der 50er Jahre. Zum Zweiten ist seine Hautfarbe ein wenig zu dunkel geraten, um auf der Karriereleiter Sprosse für Sprosse zu erklimmen. Das nennt man Rassismus. Und es ist bis heute ein gravierendes Problem. Nicht nur in den Narrows, bei New York, sondern weltweit. Bis heute!

Camilo ist von derlei Problemen dank Herkunft, der Brieftasche ihres Gatten und vor allem ihrer Hautfarbe ungefähr so weit entfernt wie Link vom Amt des Präsidenten der USA.

Hier treffen zwei im Inneren glückliche Personen aufeinander. Ohne Kalkül, mit Sorgen im Gesicht, im Herzen und im Kopf passiert, was nicht passieren darf. Link und Camilo leben nicht nebeneinander her. Sie sind Link und Camilo. Mit allem, was zu einer Affäre, Beziehung dazugehört. Allem bedeutet in ihrem Fall aber auch, dass offene Anfeindungen zum Alltag gehören. Ein Happy end scheint in unerreichbarer Ferne.

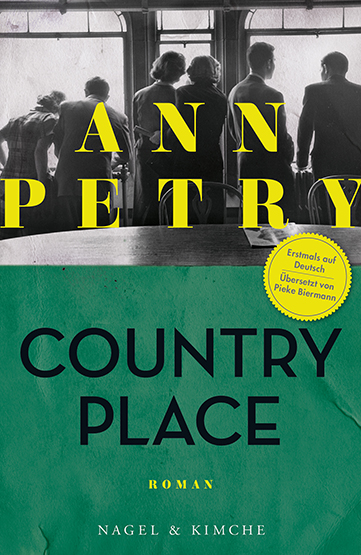

Ann Petry gelang in den USA mit „The Narrows“ der große Durchbruch. In Europa war dieses Meisterwerk bis heute Literatur, die es zu entdecken gilt. Jetzt endlich, nach fast siebzig Jahren, ein Vierteljahrhundert nach ihrem Tod (sei starb Ende April 1998), gibt „The Narrows“ einen unverblümten Blick auf eine Zeit frei, die qua Gesetz als beendet gilt. Sie schafft es, ohne auf die Tränendrüse zu drücken, jede Minute der Unterdrückung nahbar zu machen. Wie schon in ihren anderen Büchern „The Street“ oder auch „Country Place“ zeichnet sich auch „The Narrows“ durch eine fast schon nüchterne Distanz zu ihren Figuren aus. Aus eigenen Erfahrungen wusste sie, was es heißt anders zu sein. Ihre Familie war in dem Ort, in dem sie lebte die einzige schwarze Familie. Finanziell musste sie nicht darben. Emotional war es kein Zuckerschlecken. Doch sie biss sich durch.

Link und Camilo müssen sich ebenfalls durchbeißen. Ihrer Liebe steht nicht nur ein gedemütigter Ehemann entgegen. Es ist eine ganze Gesellschaft mit all ihren Vorurteilen. Im Dickicht der Liebe können sie sich frei entfalten. Was man halt als frei bezeichnen kann, wenn die ganze Welt wie ein Bollwerk im Weg steht.